|

弁護士相談・依頼について(1)

|

Q

私は弁護士さんの知り合いは全くいないのですが、法律問題で困ったときはどこの相談に行ったらよいのですか。

A

まず、各地方裁判所のある所には、弁護士会がありますのでそこでは毎日(月から土)相談を受け付けています。また、各市役所も大きい市では毎日、小さいところでも月に何回かは法律相談をやっています。

Q

どんな相談でもよいのですか。

A

単なる人生相談だけでは困りますが、法律が少しでも関係していれば積極的に相談すべきです。受付も、弁護士会では一般法律相談、交通事故相談、消費者相談、サラ金・クレジット相談、民事介入暴力相談等に分かれており専門の相談員が待機しています。

Q

弁護士は高くつくと聞いていて相談料が心配なのですが。

A

決して高くありません。普通法律相談の時間は30分ですので5000円(消費税は別)を用意すればよいのです。問題が複雑で相談時間が長時間になったり、引き続き相談をしたいときは30分ごとに5000円が目安になります。不安なら法律相談をする前に弁護士さんに相談料について遠慮なく尋ねてみて下さい。

Q

仕事の関係でどうしても日曜日とか夜間しか相談に行けないのですが何とかなりませんか。

A

弁護士会や役所での相談は日曜日とか夜間はやっていません。といって、家族の者が替わりに行ける性質のものでありませんので、出来るだけ有給休暇を取ってでも本人が行くようにして下さい。なお、何人か弁護士がいる事務所では夜間相談を行っているところもありますので電話等で尋ねてみて下さい。

Q

電話での相談は出来ませんか。

A

電話での相談は、例えば「霊感商法110番」というような特別の場合以外は原則としてやっていません。弁護士の業務の都合の点だけでなく、お会いしてお話ししないと責任を持ったアドバイスが出来ないからです。なお弁護士に知り合いがいれば簡単なことなら電話でも答えてくれると思います。

Q

弁護士に相談するときの注意点は何かありますか。

A

まず、自分に不利なことも含め洗いざらい正直に説明することです。

時々不利なことを言わない人がいますが、誤ったアドバイスをする原因にもなります。

また、関係資料とか事実の経過を書いたものを持参していただくとより正確かつスピーディに相談が出来ることになります。

現在弁護士の増員が叫ばれ、数を増やしつつあります。敷居が高いと敬遠せずに、ぜひ、気軽に相談して利用して下さい。

|

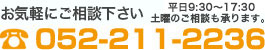

尚、名古屋第一法律事務所においても法律相談業務を行っております。

詳しくは、 【法律相談のご案内】をご覧ください。

|

弁護士相談・依頼について(2)

|

Q

弁護士さんに依頼したいのですが、どこに行ったらよいのですか。

A

まず、弁護士会に電話して、相談担当者がいる時間に行けば依頼することが出来ます。

Q

どんなことの依頼が出来るのでしょうか。訴訟になるような場合に限られるのでしょうか。

A

弁護士には裁判業務の他に契約書を作成したり、遺言書を作成したり、交通事故などの示談交渉したり、借金の整理をしたり、法律問題について調査したり等様々な業務があります。実際に弁護士の受持ちの事件数のうち訴訟事件は一部に過ぎません。

Q

お医者さんのように弁護士さんにも専門はあるのでしょうか。

A

特にお医者さんのように専門が分かれているわけではなく、どの弁護士も大体の事件は経験していますので、それほど違いはなく、特に専門というのはありません。ただ、外国との渉外関係、特許関係、医療関係、証券関係等の特殊の事件については詳しい弁護士とそうでない弁護士がいます。もし、特殊な事件に詳しい弁護士を知りたい場合は相談している弁護士さんに聞いてみるとよいでしょう。

Q

「オレに任せろ、うまくやるから」と交通事故の示談を代わってしてくれるという人がいるのですが大丈夫でしょうか。

A

弁護士業務は弁護士の資格を持った者以外は全く関与することが出来ません。事件屋(示談屋)は言葉巧みに近づいてきますが、後に不当に多額の報酬や経費を請求してきて結局食い物にされてしまいます。また示談をまとめるために時に脅しや暴力を使うこともあり、新たなトラブルが生ずることもありますので、決して騙されないようにして下さい。なお、事件屋は非弁護士行為ということで法律により処罰されます。

Q

依頼する場合何にどれくらいのお金がかかるのか心配なのですが。

A

事件を依頼のためにかかる弁護士費用は、着手金・実費・報酬の3つがあります。着手金というのは、事件の着手から終了するまでの事件処理の費用です。これは事件解決の為に長期間かかろうとこの金額でやっていきますが、控訴審でも争う場合は着手金の追加が必要となってきます。

実費というのは、訴訟の印紙代、コピー代、交通費、通信費などの費用です。

報酬は、事件が解決して依頼者が利益を得たときその割合に応じ支払っていただく費用です。

Q

具体例で説明してもらえますか。

A

仮に貸金500万円を請求する事件を依頼しますと、着手金は標準で49万5000円ということになります。なお、事件の難易によって2~3割の増減があります。

また、実費ですが500万円の訴訟の印紙代は3万2600円ですので実費全体としては4~5万円くらいでしょう。

報酬は、500万全額が返ってきた場合は着手金と同額になります。また、300万円だけ返ってきた場合は33万5000円となります。

Q

弁護士費用が支払えない場合はどうすることもできませんか。

A

弁護士費用を一時立て替える法律扶助という制度がありますが、これには「生活保護を受けるなど生活に余裕がないこと」「勝訴の見込があること」が必要とされています。そして、審査を通った場合に立て替えてもらうことが出来ます。

|

尚、名古屋第一法律事務所においても法律相談業務を行っております。

詳しくは、 【法律相談のご案内】をご覧ください。

|

裁判について

|

Q

裁判所にはどのような種類があるのですか。

A

一般通常事件を扱うものとして簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所があります。その他家事事件や少年事件を扱う家庭裁判所があります。

Q

簡易裁判所は簡単な事件を扱うのですか。

A

少額の民事事件(140万円未満)や民事調停事件を扱っていますので市民が最も利用しやすいとも言えますが、実際に最も多いのは金融業者が借り手に対して返還を求める裁判です。

Q

よく憲法などで「三審制」ということを聞きますが、裁判は三回受けられるのですか。

A

たしかに最高裁判所まで入れると3回の裁判があることになるわけですが、最高裁判所に上告するには憲法違反、法令違反等に限られるので実際には2回と考えた方が現実的でしょう。

Q

裁判するのに必要な費用は弁護士に支払う以外にどんな費用がいるのですか。

A

裁判費用としては、訴訟を起こす場合に裁判所という機関を利用するということで裁判の対象によって金額が決められ、印紙を貼る必要があります(500万を請求する事件で3万円)。

他には、裁判において鑑定をした場合の鑑定費用、証人の日当・交通費などが裁判費用になります。

Q

よく訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」と記載されていますが、裁判に勝った場合は裁判費用はどうなるのですか。

A

判決で裁判費用についてどちらの負担になるかが決まります。例えば全面的に被告に負担させるとか、三分の一を被告に負担させるとか、というように勝った割合に応じて負担することになるのが通常です。

ただ、互いの弁護士費用は各自で負担することになります。

Q

裁判はよく長くなると言われますが、どのくらい時間がかかるのですか。

A

一般的な事件で判決が出るまでには一審だけで1年から3年くらいかかります。控訴、上告されれば、またそれ以上の時間がかかります。これだけ時間がかかる一番の理由は裁判所の人的・物的不足にあります。現在法曹人口の増加が要請されており、中でも裁判官の増加が必要ですが、裁判官を増加するためには他の職員の増加、設備の増加等、多くの予算措置が必要ですが、国が予算を認めないのが現状なのです。

Q

刑事事件で相手を訴えたいときは裁判できるのですか。

A

刑事事件は全て検察官が起訴し裁判を進めるので、一般私人が裁判を提起することは出来ませんが、告訴・告発をすることにより検察官に対し、捜査や起訴をすることを求めることは出来ます。

|